鎌倉八幡宮・ぼんぼり祭は、毎年立秋の前日から源実朝の誕生日である8月9日までの3日間(年により4日間)に開催される祭りです。

鎌倉および鶴岡八幡宮にゆかりのある著名人による書画がおよそ400基のぼんぼりに仕立てられ、境内の参道に掲揚されます。

更新状況

- 2024年9月4日:記事掲載

この記事の目次

鶴岡八幡宮・ぼんぼり祭とは

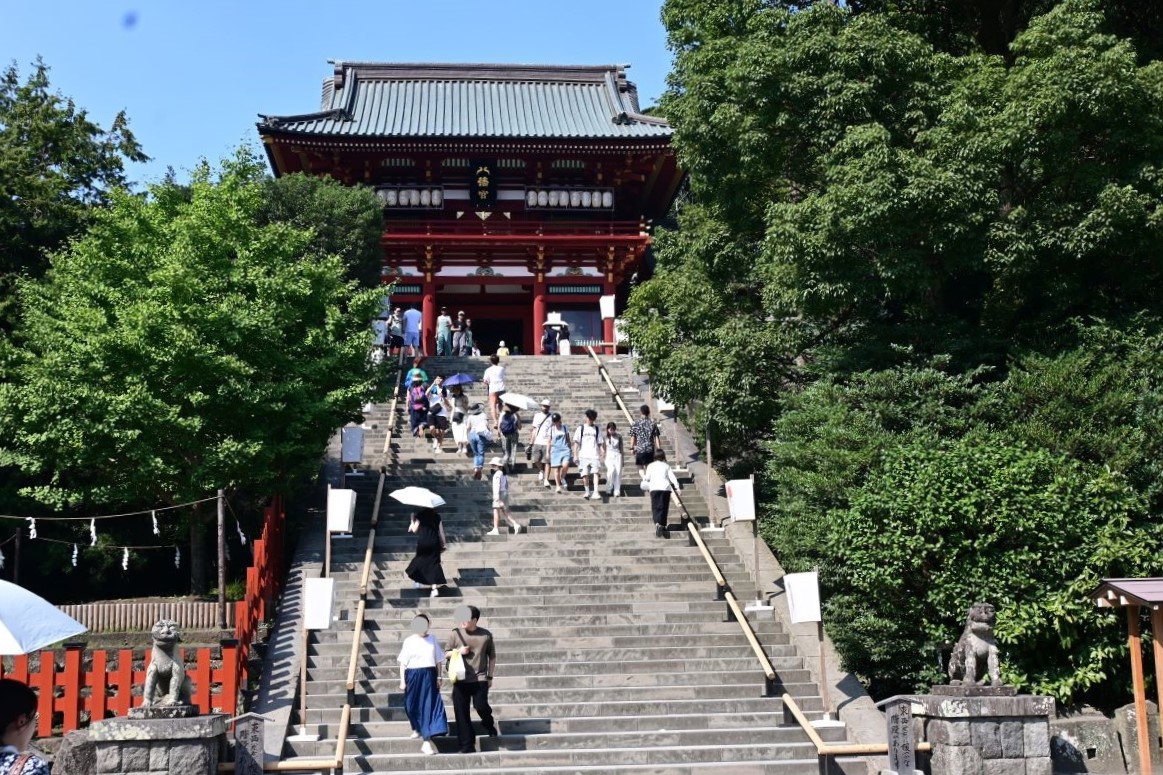

鶴岡八幡宮 石段

鶴岡八幡宮・ぼんぼり祭は、もとは海水浴客に鎌倉の文化に親しんでもらおうと、1938(昭和13)年に鎌倉文士らがつくった「鎌倉ペンクラブ」のメンバーが中心となり、ぼんぼりを並べたのが始まりです。

1942(昭和17)年に実朝祭が8月9日と決定してからは、立秋の前日(夏越祭)、立秋の日(立秋祭)と8月9日(実朝祭)をつなぐ一連の祭となりました。

こちらもCHECK

-

-

昼間でも十分素敵! ~鶴岡八幡宮 ぼんぼり祭~

続きを見る

2024年ぼんぼり祭の様子

大竹正芳氏の作品(日本画家・城郭史研究家)

鶴岡八幡宮のぼんぼり祭は毎年来ていますが、2024年は昼と夜それぞれ別の日に訪れました。各作品を昼と夜とで並べて比較してみたいと思います。

入り口近くから

ぼんぼり祭(太鼓橋付近から)

鶴岡八幡宮の境内に入り太鼓橋を過ぎると、ぼんぼりの列が参道両脇に並んでいます。

宮本なる氏の作品

宮本なる氏の作品

一番手前にあるのは、社殿に向かって左側がジャーナリストの宮崎みどり氏の作品、右側にあるは、刀絵作家である宮本なる氏の作品です(上の写真)。

宮本氏の作品は、鶴岡八幡宮神職のご厚意で、毎年旗上弁財天に近いこの場所に掲出してもらっているそうです(宮本なる氏のインスタグラムより)。

浅田弘幸氏の作品

浅田弘幸氏の作品

集英社の漫画雑誌に作品を提供する漫画家、浅田弘幸氏の作品です。

わたせせいぞう氏の作品

わたせせいぞう氏の作品

例年鶴岡八幡宮の社務所入り口付近に設置される、イラストレーターわたせせいぞう氏の作品。あの日あのころ「ハートカクテル」に心躍らせていたかつての若者たちも大勢いたのではないでしょうか。

ぼんぼりが掲げてある支柱には「渡瀬政造」と漢字で書かれています。

折原みと氏の作品

折原みと氏の2024年の絵柄はかき氷を持った少女。背景も本物のかき氷店です(夜の写真はありません)。

岩崎宏美氏の作品

岩崎宏美氏の作品

歌手、岩崎宏美氏の作品はスイカの絵です。歌だけでなく絵も上手なんですね。

2024年の特徴

一柳斎春水氏の作品(講談師・声優)

2024年の夏にはフランスのパリでオリンピックが開かれたことから、パリに関する絵を描いたぼんぼりがありました。

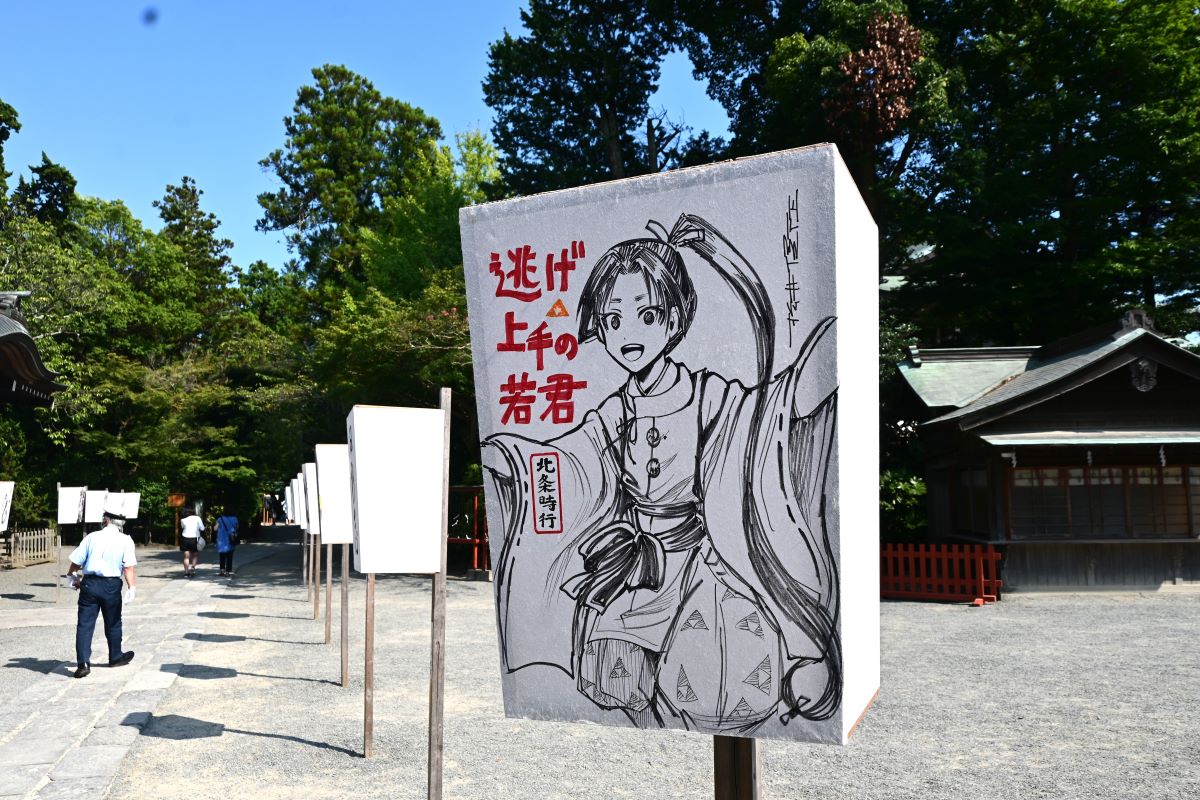

また、鎌倉も関連するアニメを描いた漫画家の作品も展示されていました。

村田佳代子氏の作品(洋画家)

村田佳代子氏の作品(洋画家)

松井優征氏の作品(漫画家)

松井優征氏の作品(漫画家)

石段を登ると…

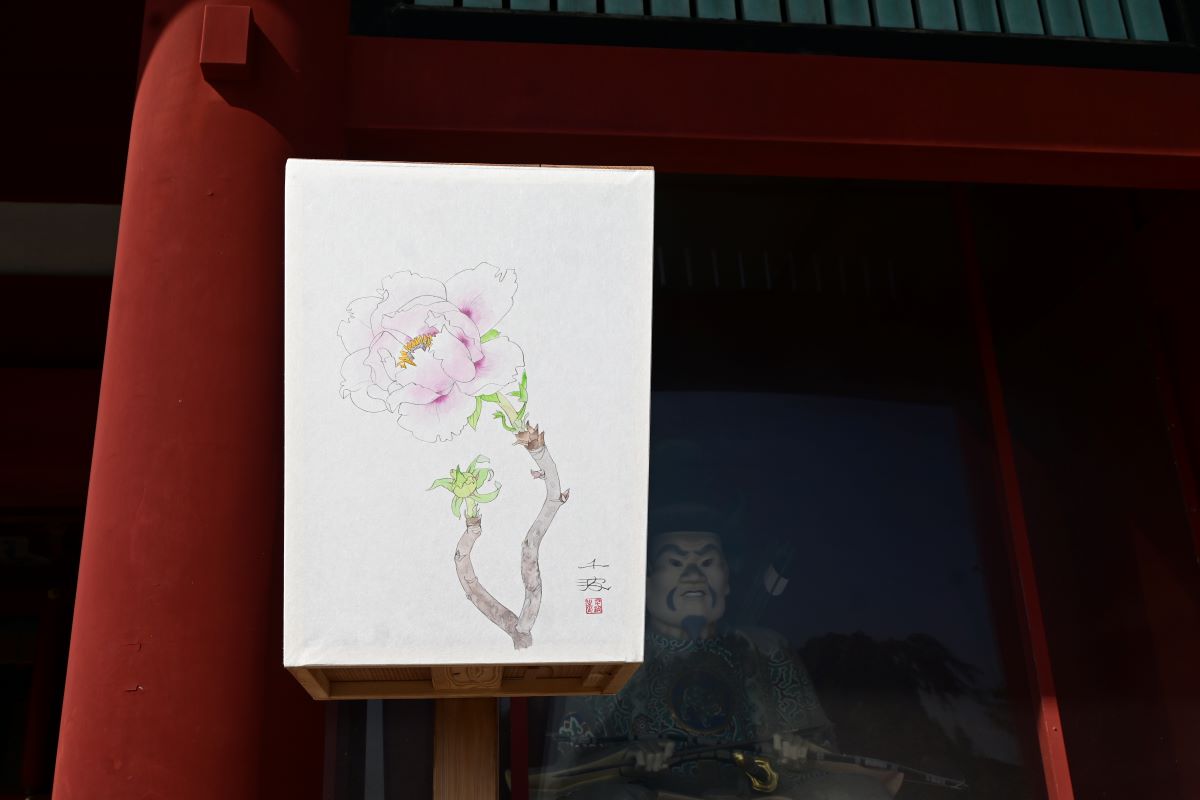

中島千波氏の作品(日本画家)

石段を登ると鎌倉を代表する重鎮たちの作品が並びます。上の写真は多くのぼんぼりの一番奥に設置された、日本画家中島千波氏の作品です(昼のみ撮影)。

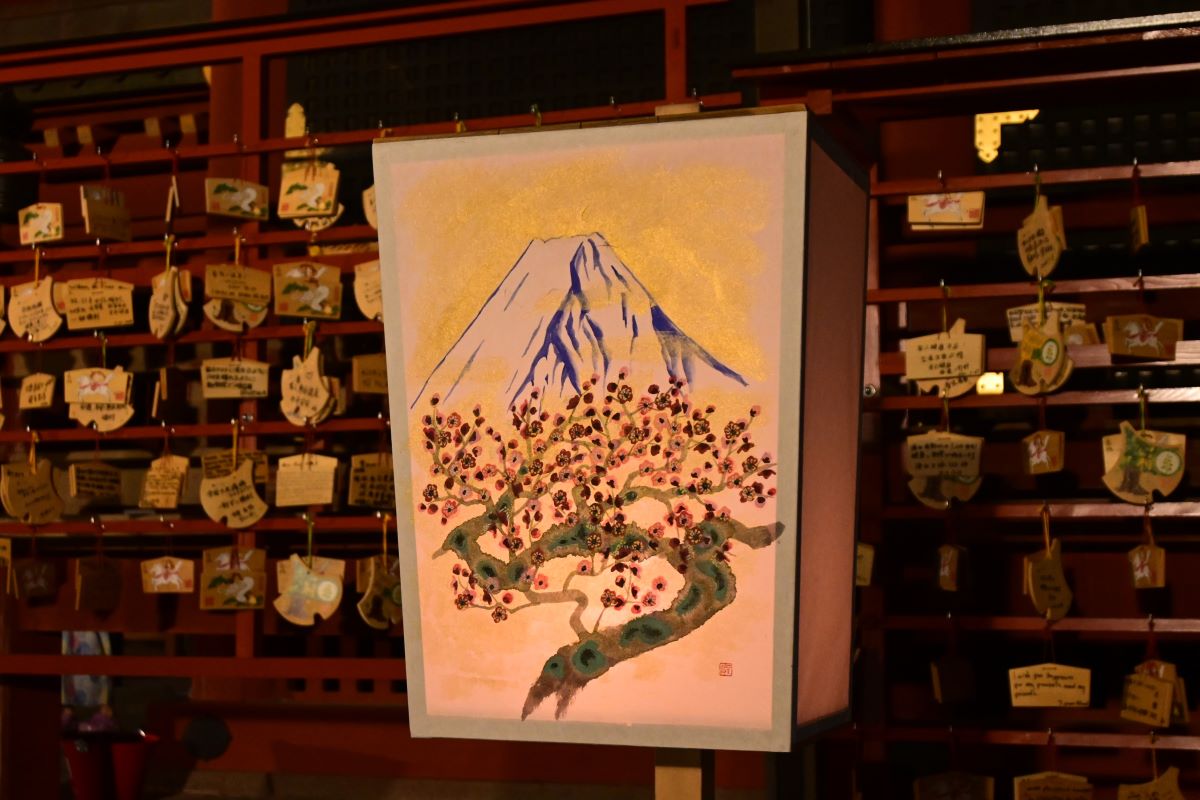

平松礼二氏の作品(日本画家)

平松礼二氏の作品(日本画家)

絵馬の前には同じく日本画家である平松礼二氏の作品が掲示されています。

養老孟司氏の作品(解剖学者)

養老孟司氏の作品(解剖学者)

かつて日本画家片岡球子氏の指定席だった一番奥、中島千波氏と並んで解剖学者の養老孟司氏の作品が展示されています。

この記事に掲載したものは全体のうちのほんのわずかに過ぎません。ぜひ現地に足を運んで実際にぼんぼりをご覧になることをお勧めします。

その他の作品

その他の作品は「note」に掲載していますのでよろしければご覧ください。

ぼんぼり祭のまとめ

- ぼんぼり祭は毎年立秋の前日から源実朝の誕生日である8月9日までの3日間(または4日間)行われる。

- 立秋の前日に夏越祭、立秋の日に立秋祭、8月9日には実朝祭が行われる。

- 期間中は鎌倉や鶴岡八幡宮に縁のある著名人によるおよそ400基のぼんぼりが境内に掲揚され、夕方になると巫女の手により明かりが灯される。

いかがでしたでしょうか。昼のぼんぼりと夜のぼんぼりの比較をお楽しみいただけましたでしょうか。それぞれ違った趣がありいいものですね。

交通アクセス

この記事が気に入ったらフォロー!

お断り

- 「祭(り)」の表記については、以下のとおり使い分けています。

- 「ぼんぼり祭」「夏越祭」などの固有名詞⇒「祭」

- 「鎌倉の祭り」「誕生日に行われる祭り」などの一般的な場合⇒「祭り」